Por favor, corríjanme si me equivoco, pero creo que estamos perdiendo la batalla de las almas porque hemos decidido no librarla.

Aunque estuviera incubándose durante diez años o cien años o mil años, la erupción volcánica del progresismo laicista de extrema izquierda con su ideología pacifista sucedió en los años 60, en la cultura y en nuestra Iglesia.

Durante estos más de cincuenta años, el cálculo que se ha hecho es que nos basta con ser simpáticos y esta simpatía, por sí sola, amansará la fiera. La idea es que, de alguna manera, las malas personas se dejarán embriagar por nuestra simpatía, abandonarán sus perversas ambiciones y, de alguna manera, “verán la luz”. Por consiguiente, debemos suprimir o callar aquellas verdades que amenazan con contrariar a quienes son ajenos a ellas, verdades que les perjudican a ellos mismos y a otros. El mayor pecado es, por tanto, la intolerancia.

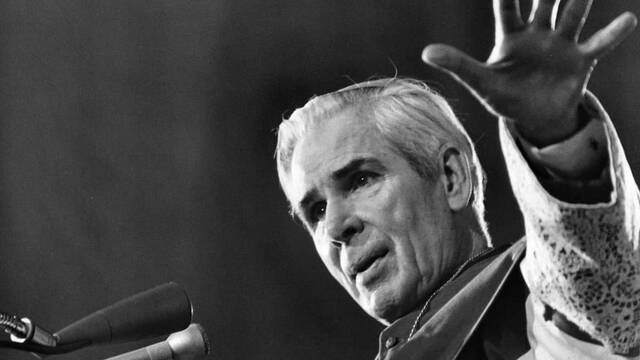

En cierta ocasión, el arzobispo Fulton Sheen dijo: “Se dice que Estados Unidos padece de intolerancia. No es así. Padece de tolerancia. Tolerancia del bien y del mal, de la verdad y el error, de la virtud y el vicio, de Cristo y del caos. Nuestro país no está tan cerca de ser invadido por los intolerantes como lo está de ser invadido por las personas de mente amplia”.

El cálculo de “ser simpáticos” ha resultado un fracaso abismal. Vemos ahora en el mundo cómo el mal se burla de nuestra orientación pacifista mientras persiste, literalmente sin tregua, en sus ambiciones de terror y conquista. Nuestros líderes políticos sacuden la cabeza, incrédulos ante el hecho de que el mal no se haya convertido ante nuestra simpatía. En nuestra Iglesia, se nos dice que permanezcamos callados ante algunos de los más espantosos males de la historia de la civilización, empezando por la terrible matanza de cincuenta millones de niños inocentes cada año.

El arzobispo Fulton Sheen, una vez más, habla sin tapujos: “Una religión que no interviene en el orden secular descubrirá pronto que el orden secular no se abstendrá de intervenir en ella”.

Tampoco se lo terminan de creer nuestros líderes eclesiásticos. Simplemente, no pueden entender por qué un alarmante número de personas se aleja de la Iglesia. “¿No somos lo bastante simpáticos?” Añadamos el constante crecimiento apreciable en iglesias donde sí se dice realmente la verdad y no se teme dirigir la atención hacia los cuatro Novísimos [muerte, juicio, infierno y gloria]. “¿Por qué prefieren eso en vez de nuestra simpatía?”

¿Por qué? ¡¡Porque la gente comprende que estamos llamados a la lucha!!

“El amor lucha”, dice el doctor Peter Kreeft, “y en consecuencia encontramos en las Sagradas Escrituras algo denominado con toda claridad ‘la ira o cólera de Dios’. Dios odia a los enemigos del amor, como el doctor odia el cáncer que mata al paciente a quien ama. Si realmente amas al ser humano, odiarás todas las fuerzas deshumanizadoras perjudiciales para el ser humano”.

Las personas van a la iglesia cuando perciben que son amados “de verdad”. No a esos lugares que intentan incrementar su asistencia entreteniéndoles y contentándoles.

¿Qué es un mal padre? Es el que quiere ser amigo de su hijo más que su padre, para satisfacer su necesidad egoísta de “ser amado”. Un mal padre dejará que ese hijo se comporte como un salvaje con tal de caerle bien. Un buen padre, un padre realmente amoroso, quiere lo “mejor” para ese hijo, aunque eso signifique abroncarle cuando sea necesario. Al final, el hijo del mal padre acaba utilizando a su padre. Al final, el hijo del buen padre comprende que su padre vela por sus intereses y que le ama verdaderamente.

Ya es hora de que nuestros líderes cambien de marcha. Es hora de que nuestros líderes sean “buenos padres”.

Publicado por Richard Heilman en Roman Catholic Man.

Traducción de Carmelo López-Arias.

Vea también ¿Dónde está tu Dios? La fe cristiana ante la increencia religiosa

No hay comentarios:

Publicar un comentario